| |

長沼 (2001), pp.67,71

4 調査の1日

調査の1日は、朝の朝礼から始まる。

事務的な連絡事項、現場の進行状況、その日の現場での作業内容のほか、出土した石器やその日の朝刊などの考古学的な記事をできるだけやさしく解説する朝の考古学教室を行う。

広い知識が求められるので担当する若い調査員にとっては冷や汗ものだが、良い経験となる。

「それでは、今日も1日元気に、安全によろしくお願いします」と元気に朝礼を終了し、ワゴン車へ乗り込み、発掘現場へと向かう。

場所によっては10分程度のドライブに、さらに2カ所に分かれることもある。

現場への進入路や駐車場の確保、さらに階段・スロープ・トイレの設置など、100人の作業環境を安全に確保するのは,道なき山の発掘現場では大変である。

大雨で仮橋やテントが流されたこともあったが、幸い大きな事故は起きていない。

調査は男女混合の7人構成の班単位で行い、100人規模だと15班程になる。

作業は4×4m の発掘区単位で進められ、まずは笹の根の混じる表土や耕作土をクワでおこし、遺物を採取する。

次にその下の遺物包含層と呼ばれる黄褐色の粘土を手グワと移植ゴテで数cmずつ掘り下げ、石器が顔を出すと、竹ベラに持ち替え、その輪郭を出すように周りの土を取り除き、そして目印に箸を立てる。

一つの発掘区が箸で、いっぱいになると、別の区画へ移動してまた掘り下げる。

その間に先に説明した遺物班が来てトータル・ステーションで遺物を取り上げる。

したがって、一つの班はいくつかの発掘区を掛け持ちで担当する。

遺物の比較的出るところと出ないところを組み合わせるように心がけているが、出ないところばかり担当になると、時としてボヤキが出る。

「出ないことを確かめるのも大事な調査」と常に目的意識の高揚に努めるのも責任者の仕事である。

遺物の出ないところは、開墾グワで畑おこしさながらに粗く調査する。

また、遺物が全く出ない区域や人による調査が困難な斜面は、重機で調査し、省力化を図る。

また、遺物の集中区域では、土よりも石器が多く、目印の箸も立たないことがある。

4×4m の発掘区で1万点以上も位置を記録した区域では、数cmずつの掘り下げと遺物の取り上げを繰り返し、調査が1カ月以上もかかり、一括取り上げの小さな剥片も数万点に及ぶ。

今回の調査で、最も遺物の多い発掘区では、82,384点の石器が出土し、そのうち10,002点の位置を記録した。

その量は、小規模なー遺跡分に相当し、まさに白滝ならではの状況である。

|

|

| |

同上, pp.70,71

5 3次元パズルの石器接合

洗い終わった遺物は、センターの整理室へ運び、1点ずつどの遺跡のどこから出土したかを注記する。

つまり石器1点ごとに名札を付けるのである。

356万点の石器のうち形が整ったものは、0.65% の 23,000点ほどで、大部分は石器を作る時に出る剥片・砕片と呼ばれる大小の石片である。

白滝での石器製作の様子を知るためには、この大小の石片が大事なのである。

位置を記録した石器は、重量、残り具合、熱を受けているか、いないか、原石の皮があるか、ないかなどを観察して、接合作業を行う。

ジグソーパズルであれば、2次元、つまり平面的で、さらに全てのパーツが揃っている。

しかし、石器の接合は3次元、つまり上下左右に前後が加わる。

また、どの石がどの程度残っているかも不明で、答えがないに等しい。

白滝の調査では、同じように見える黒曜石製の石器がどのくらい接合できるのかも課題の一つであった。

我々は道南の頁岩製の石器ではかなりの段階まで接合した実績があったが、多量の黒曜石への挑戦は初めてであった。

そこで、まず黒曜石を色や特徴で5種類に分け、さらに同じ模様などを目安に同じ原石を探していくことにした。

灰色や白色の縞や網目模様があるが、基本的に黒色のものを「黒曜石1」、俗に梨肌と呼ばれ、気泡が入り表面がザラザラして光沢が鈍いものを「黒曜石2」、黒色に茶色が混じるものを「黒曜石3」、逆に茶色が多く、それに黒色が混じるものを「黒曜石4」、そして黒色に紫に近い茶色が混じるものを「黒曜石5」 とした。

全体的には、黒色の「黒曜石1」 が多いが、遺跡や石器によっては「黒曜石3や4」 が多い場合もある。

5種類に分けた石器をさらに発掘区、石器ブロックと呼ばれる石器の平面的なまとまりなどの単位でまとめ、さらにのその中から特徴的なものを集め、パズルの組み立てに入る。

土器などの接合とは異なり、石器の接合は日常的な感覚では理解できないことが多い。

1 日で1点か2点しか接合できない時もあるが、接合しだすとウソのように着く。

最初は石器接合初体験の人も白滝の整理に6 年間も関わると、我々もかなわない接合名人が生まれる。

石の的確な見分けとアクロバティックな接合を完成させるHさん、なぜか担当する石が大きくなる大物屋のKさん、寡黙ながら着実に正確に接合資料を完成させるRちゃん、ミリ単位の細かな破片も見逃さないMさんなどがいる。

調査が始まった1995年の夏から毎年20〜25人前後の女性陣が白滝の整理作業を支えている。

おそらく数百万点の石器を接合していることも、そしてこれだけのスタッフで石器の接合を行っていることも、わが国をはじめ世界でも類を見ないのではないかと考えている。

予想を上回る接合ができたが、喜んでばかりいられない。

出来上がった接合パズルを報告するために図化し、さらにその内容を明らかにする作業がある。

石器や持合資料の図化は、考古学の基本で、一定のきまりのもとで作成する。

図は正面図、側面図、裏面図、断面図などがーセットで、製図の展開手法によっている。

これが接合資料となると破片の輪郭や面合わせが複雑になり、大仕事となる。

白滝では、東京在住のプロカメラマンにお願いして、接合資料を90度展開が可能な台に固定、それを 1,200 mm 程度の超望遠レンズで撮影し、さらにそれを実物大にプリントしたもので、実測図を作成している。

接合資料を含めて石器類の図化を担当しているのは5人前後のベテランの女性陣で、毎日石器と対面してくれている。

|

|

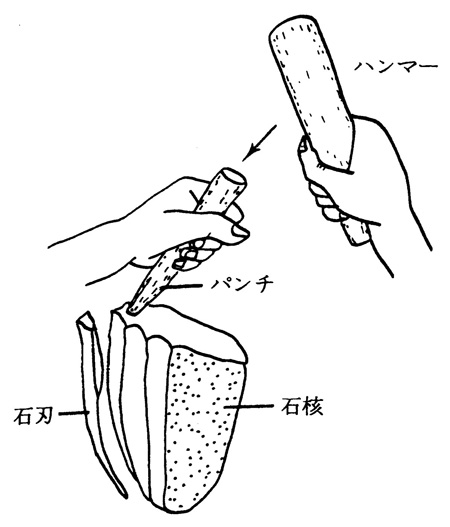

石刃技法

. p.204 から引用

- 参考Webサイト

- 引用文献

- 長沼孝 (2001) :「黒曜石の原産地 白滝遺跡軍」

- 野村崇・宇田川洋[編] :『新 北海道の古代 1 旧石器・縄文文化』, 北海道新聞社, 2001, pp.64-74

- 杉浦重信 (2001) :「北辺の縄文文化」

- 野村崇・宇田川洋[編] :『新 北海道の古代 1 旧石器・縄文文化』, 北海道新聞社, 2001, pp.202-227

|